Arthur Dreyfus, « Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui » aux Editions P.O.L

Mon Dieu quelle époque ! Il y a quelques mois apparaissait sur les tables des libraires un volumineux Journal dont le titre vaguement inspiré d’un roman de Mauriac semblait contenir toute l’ambition de son auteur : non seulement évoquer sans détour le quotidien de sa vie sexuelle mais révéler à travers elle l’état d’esprit d’une génération, d’une époque, voire d’un siècle. Arthur Dreyfus a-t-il réussi son pari ? D’un point de vue strictement littéraire, force est de constater que non. Après avoir parcouru d’un œil bienveillant les quelque deux mille trois cent quatre pages de cet interminable pensum, nous inclinons à penser que l’auteur peine à rivaliser avec son illustre prédécesseur tant son style de mirliton pêche par une accablante platitude, tant aussi sa manière élémentaire de raconter ne dépasse guère les prouesses d’un lycéen de seconde.

Or le style, disait l’autre, c’est l’homme. Quel genre d’homme est donc Arthur Dreyfus ? Disons que c’est un gay d’aujourd’hui, comme il vous est loisible d’en croiser chaque jour dans notre vaste métropole, un gay bourgeois et intelligent, nanti de diplômes et de privilèges, que rien ne distingue de son alter ego hétérosexuel, le bobo parisien dans la force de l’âge, plus soucieux du périmètre de son appartement et de son avancement social que des lendemains qui chantent. Rien ? Pas tout à fait cependant. C’est que notre garçon d’aujourd’hui, malgré son profil de gendre idéal, est habité par une tyrannique compulsion sexuelle qui vient bouleverser son quotidien et le soustraire bien malgré lui au destin de ses semblables.

Tel est bien le sujet du livre. Habité par le démon du sexe, Dreyfus voit son existence assez banale- existence dont nous ne savons pas grand-chose : que pense-t-il ? à quoi rêve-t-il ? a-t-il des opinions politiques ou religieuses ? – élevée au rang d’un road-movie pornographique qui l’emporte frénétiquement sur les sentiers de la baise où l’application Grindr fait office d’escale régulière. Bien malgré lui, disions-nous. Et c’est bien là que le bât blesse, que ce Journal sexuel s’avère si décevant, morne, conventionnel, et si peu gay au sens étymologique. C’est que notre auteur n’a rien d’un héros ou d’un martyr, d’un poète ou d’un voyou, il n’est qu’un homme ordinaire que la particularité de son économie psychique, l’épanchement de sa libido, précipitent à son insu dans les bas-fonds du sexe, sans qu’il ne parvienne jamais à extraire de ses incursions souterraines la moindre lumière, la moindre connaissance, sans que ne l’effleure jamais le moindre frisson charnel ou amoureux. Ordinaire, la sexualité de l’auteur l’est également au plus haut degré.

Derrière le voile de fumée d’une apparente transgression, Dreyfus apparait comme un fonctionnaire du stupre hanté par le fantasme de la normalité, s’attachant souvent aux formes les plus conventionnelles de la masculinité. Conformément à l’idéologie dominante des réseaux sociaux, jamais un partenaire n’est présenté autrement que par son âge, sa couleur de peau et ses attributs sexuels : « Son corps est musculeux, il a vingt ans, les cheveux extrêmement blonds, joli sexe, trou parfaitement lisse. » Au demeurant, à peine dégrisé de ses frasques libidinales, l’auteur ne manque pas de nous rappeler que s’il ne baise pas comme les autres il tient à penser comme tout le monde : « Je ne suis pas favorable à la pédophilie, je la réprouve… », etc. Quelle grisaille ! Quel vide ! Oui, répétons-le, à quelques exceptions près, sans doute vers la fin du livre où sourd de cette épaisse mélasse un début de clarté, jamais l’auteur ne s’interroge sur lui-même, ni sur l’autre, jamais il n’interrompt un instant sa frénésie sexuelle pour tenter de l’intégrer à un ensemble plus vaste, à une compréhension plus ample de son existence, en dépit d’ailleurs de sa fréquentation assidue du cabinet de l’analyste qu’il semble traiter avec la même versatilité que ses partenaires sexuels : « dans les jours qui suivent, conscient d’être véritablement malade, je me résous à trouver un autre analyste. » Oui, Arthur Dreyfus baise comme il vit, vit comme il baise, et baise comme il écrit : mal, vite et sans éclat.

Que conclure en définitive de cette confession ? Dans L’Homme sans gravité (2002), le psychanalyste Charles Melman avait prophétisé un bouleversement radical de la condition humaine consécutif à l’expansion de l’économie libérale, un effacement de l’ancien sujet hanté par le désir et la faute devant un individu errant, délesté de tout ce qui le rattachait autrefois à l’Histoire, la Loi et l’Utopie. Telle est, à nos yeux, la signification du Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui. Dans ces pages monotones, on retrouve l’individu sans destin, sans règles et sans attaches de nos sociétés actuelles ; l’individu qui ne pense rien, n’éprouve rien, ne regrette rien et ne s’oppose à rien ; que seule la tyrannie du besoin, confondu avec le désir, mène par le bout de son nez. En ce sens, Arthur Dreyfus a bien réussi son pari : son livre est générationnel. Mais s’agit-il encore d’un livre ? Ni œuvre, ni journal, ni document, cette compilation a plutôt valeur de symptôme. Symptôme d’une époque où la Société du spectacle incline à prendre des vessies pour des lanternes, imposant comme œuvre littéraire ce qui n’en possède que le nom. Nous apprenons que la vessie d’Arthur Dreyfus figure en bonne place sur la liste du Prix Médicis. Gageons que le jour de sa proclamation, elle explosera avec fracas à la face du jury.

Editions P.O.L

Date de parution : Mars 2021

Auteur : Arthur Dreyfus

Prix : 37 €

Nino Dino – Le gros chagrin (Milan)

Nino Dino – Le gros chagrin (Milan)

[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)

[Album jeunesse] Petit Tête en l’air, d’Agnès de Lestrade & Martina Motzo (Gautier-Languereau)

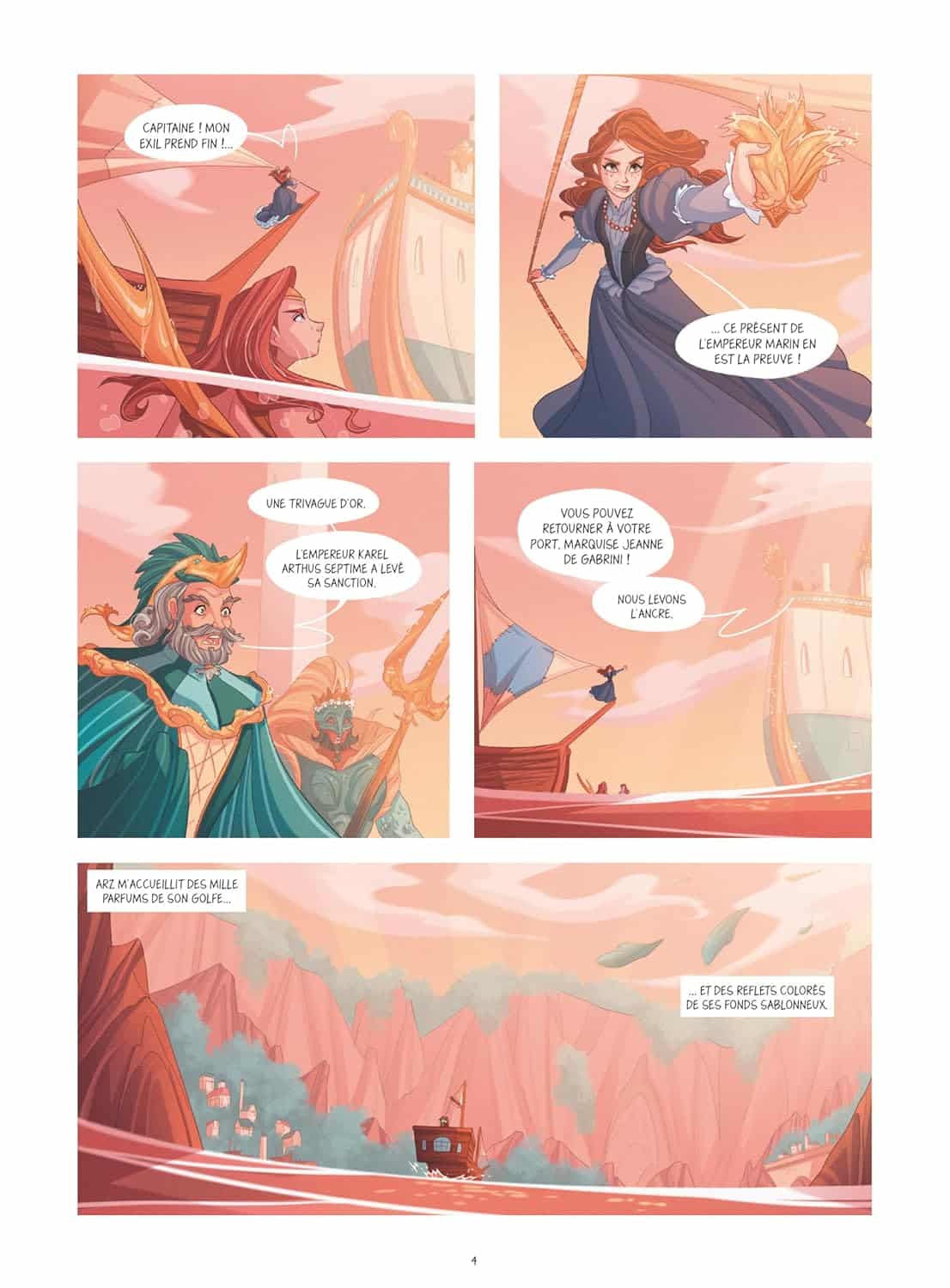

[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)

[BD] Jeanne des embruns – Tome 03 : La mer promise, de Jean-Christophe Deveney & Valentin Varrel (Glénat BD)

[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)

[BD] Chagrin, de Rodolphe & Griffo (Glénat BD)