« Une heure à t’attendre » ou une rencontre qui défie les codes

À première vue, « Une heure à t’attendre » raconte l’histoire banale d’un mari et d’un amant qui attendent une femme. Mais cette simplicité est pour le moins trompeuse. Car sous la plume de Sylvain Meyniac, le dispositif se transforme rapidement en une tragi-comédie aussi ambiguë que subtile. Pour un huis clos à la fois sensible et inattendu.

Deux hommes donc attendent volontairement la même femme qui, bien que n’apparaissant jamais est partout : dans leurs piques, dans leurs souvenirs, dans leur façon de se jauger et de s’envisager.

L’attente devient alors une épreuve de vérité, une plongée dans l’ambiguïté des rapports humains où le mari et l’amant en se découvrant – l’un à travers l’autre – deviennent complices dans leur reconnaissance réciproque, et au cœur même d’un dilemme amoureux.

Sylvain Meyniac orchestre un duel de haute précision. Où chaque réplique est un coup sur l’échiquier, chaque silence, une anticipation. L’amant est là, mais sa présence devient paradoxalement un atout : elle nourrit la patience du mari, lui permet de mesurer son amour et de l’observer sans jugement.

Une mécanique parfaite

Le dramaturge aime les temporalités décalées, les chronologies déplacées comme autant de miroirs déformants. Ici, l’attente agit comme un sablier inversé : ce qui s’y écoule n’est pas le temps perdu, mais les possibles envisagés, les destinées suspendues.

La pièce se met à tisser des contradictions : comédie qui rit de petites maladresses humaines mais qui frôle aussi le vertige métaphysique de destins ignorés et susceptibles de se recouper et de se challenger.

Le spectateur assiste à un jeu d’équilibriste, un miroir d’ombres, où le suspense ne réside pas dans l’action mais dans la psychologie des personnages et la révélation sous-jacente de leur vérité la plus extrême.

Le texte d’une mécanique bien huilée, déjoue les situations attendues. Il brille par ses moments de drôlerie et de cynisme, où le langage devient une lecture de l’intime, des rivalités. Un instrument à la fois de séduction et de pouvoir. Les échanges sont rugueux, passionnés, mais toujours intelligents et profonds.

La femme absente n’est pas un simple prétexte : elle est la mesure de tout ce qui se joue. Elle fait émerger les qualités, les faiblesses et la sensibilité de chacun. L’absence devient présence absolue : elle transforme le huis clos en laboratoire émotionnel et psychologique. Les deux hommes, en parlant d’elle et entre eux, explorent autant leur propre humanité, leur frustration, que l’amour lui-même.

Un duo de haut vol

Et dans cette traversée, les deux comédiens sont d’une complicité époustouflante. Nicolas Vaude, d’une présence faite d’ironie tendre, de gestes suspendus et d’expressions tout en demi-teinte, campe un personnage volontiers intérieur, dont la réserve masque une profondeur fragile, une fêlure qui se découvre au fil de l’introspection.

Une interprétation marquée par une intelligence du décalage où chaque pause, chaque mot semble pensé, retenu, puis livré avec une parcimonie qui fait surgir l’émotion à contretemps.

Face à lui Thierry Frémont, plus frontal mais non moins vulnérable, frappe fort par son jeu d’une sobriété habitée, éclairée de brusques reprises d’intensité. Il fait vibrer une sorte de calme inquiet, révélant sous une apparente simplicité la complexité d’un homme aux prises avec ses contradictions et ses doutes.

La confrontation ne tourne jamais au duel stérile : elle devient caisse de résonance, chaque acteur faisant briller le personnage de l’autre par leur différence, et l’un comme l’autre incarne sans faux-semblant la vulnérabilité masculine, l’ambivalence, et le sentiment amoureux. Là où les rôles assignés trouvent aussi à s’inverser et à créer le trouble.

Date : reprise depuis le 21 janvier 2026 – Lieu : Théâtre de Paris (Paris)

Mise en scène : Delphine de Malherbe

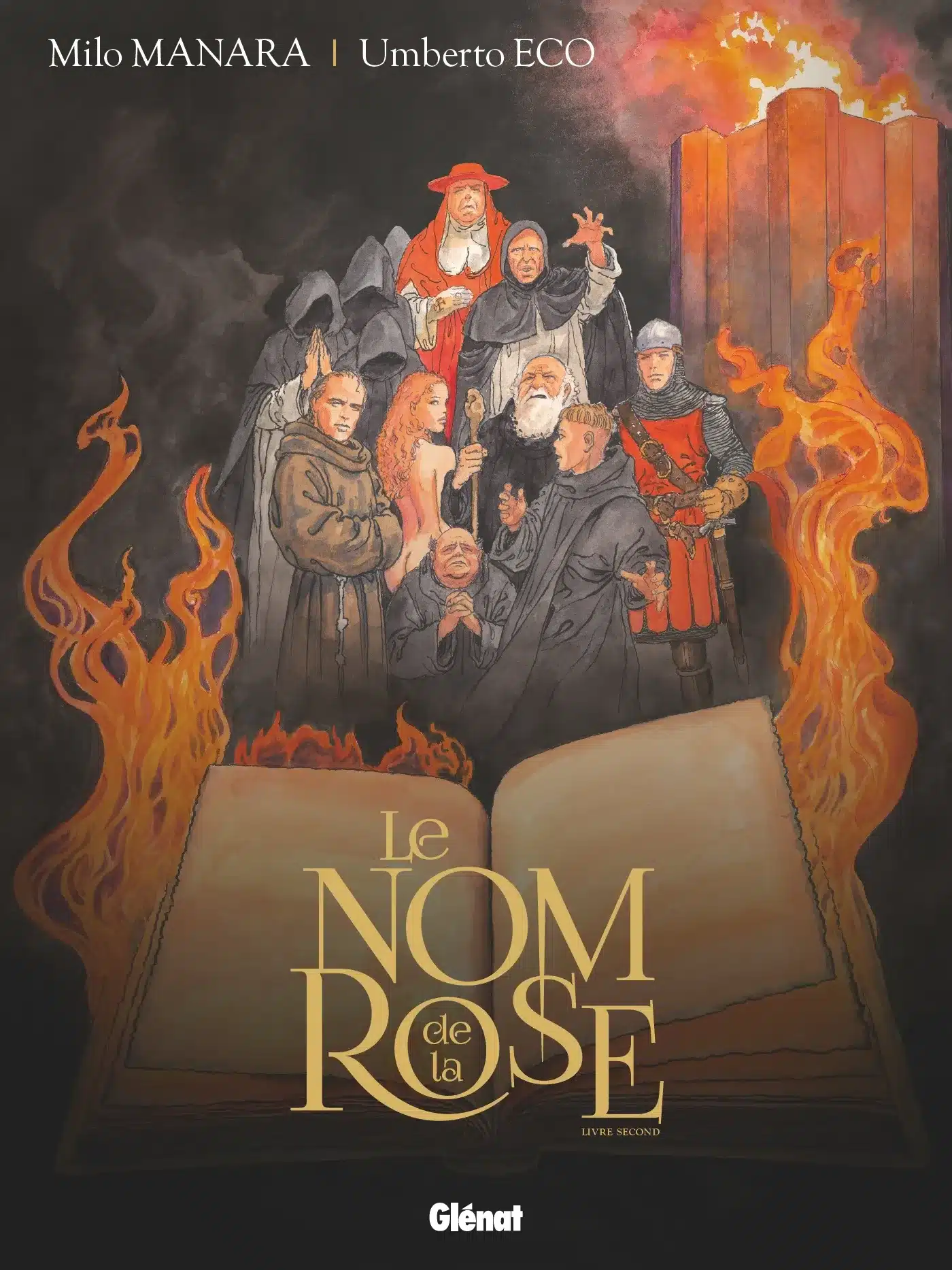

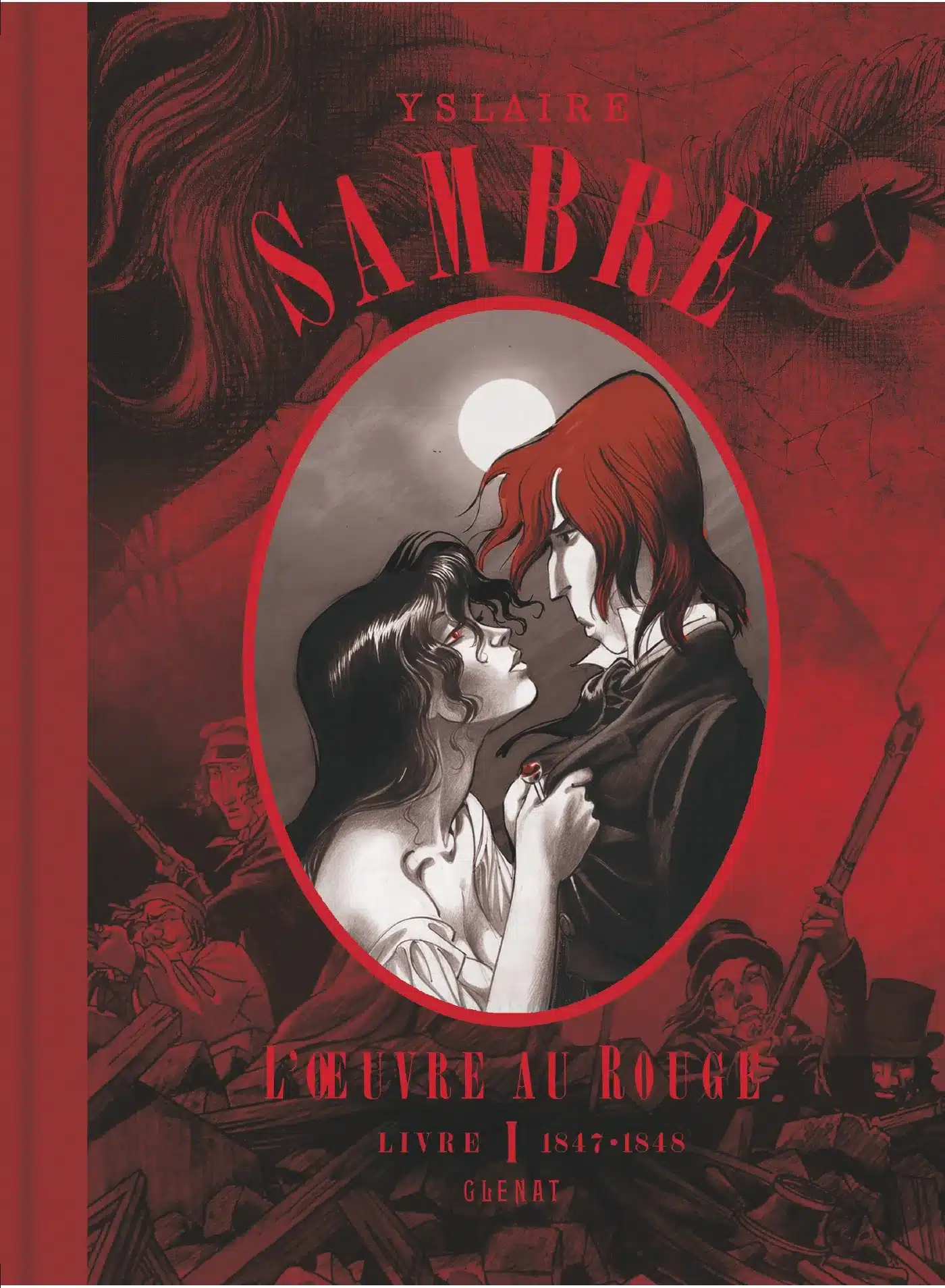

[BD] Sambre – L’Œuvre au rouge – Livre 01, de Bernard Yslaire & Balac (Glénat)

[BD] Sambre – L’Œuvre au rouge – Livre 01, de Bernard Yslaire & Balac (Glénat)